Fast wie bei Benedikt? Eindrücke von ersten Etappen der Reise

Stefan von Kempis - Santiago de Chile und Mario Galgano - Vatikanstadt

VN: Ein lateinamerikanischer Papst in Chile: ist da die Reise eine Art Heimspiel?

Von Kempis: So sehr der Vergleich auch hinken mag – mich erinnert diese Papstreise an die Zeiten, in denen „unser“ Papst Benedikt XVI. nach Deutschland reiste. Da gab es auch viel Kritik am Papst, viel Unbehagen im Land und in der Ortskirche, und Ausländer konnten gar nicht verstehen, dass „wir“ uns nicht stärker über den Papstbesuch freuten. So ähnlich verhält es sich jetzt mit dem lateinamerikanischen Papst in Chile: Die Ausländer gehen davon aus, dass die Visite eine einzige Fiesta wird, und dabei ist in Wirklichkeit alles, na ja… viel komplizierter.

Nehmen wir nur mal die Jesuitengemeinschaft: Das Gespräch mit seinen Ordensbrüdern (am Dienstagabend in Hurtado, Anm. d. Red.) ist diesmal erstmals offizieller Teil von Franziskus‘ Reiseprogramm. Aber sieht man mal genau hin, dann sind auch Chiles Jesuiten nicht durch die Bank Papst-Anhänger. Der eine – ein in der Arbeit für die Armen engagierter Jesuit – findet es viel zu demonstrativ, wie Franziskus die Armen in den Mittelpunkt rückt; tausend Bedürftige vor den Fernsehkameras im Vatikan zum Essen einzuladen, scheint ihm entwürdigend, „pauperistisch“, „peronistisch“. Franziskus sei eben Argentinier, bemerkt ein anderer, und für einen Moment ahnt man die kulturelle Kluft zwischen Chile und Argentinien. Ein dritter Jesuit hat vor Jahrzehnten in Buenos Aires studiert und dabei den Provinzial Bergoglio als furchtbar streng in Erinnerung behalten…

Ich erzähle das nur, um an diesem kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit der Kirche in Chile verständlich zu machen, wie komplex das Verhältnis von Chilenen zum Papst sein kann. Nicht nur die Gesellschaft ist in sich uneins, gespalten – der Riss geht auch mitten durch die Ortskirche.

VN: Wie ist das zu erklären, dass die Ortskirche so an Prestige und Selbstvertrauen verloren hat? Anders als etwa die argentinische Kirche ist sie doch zur Zeit der Militärdiktatur sehr deutlich für die Verfolgten und Unterdrückten eingetreten.

Von Kempis: Ja, das ist wirklich bemerkenswert! Es gibt in Santiago seit noch nicht einmal zehn Jahren ein „Museo de la Memoria“, ein Museum der Erinnerung an die Zeit der Pinochet-Diktatur (1973-89), und da kann man an vielen konkreten Beispielen nachverfolgen, wie sich Bischöfe der Militärjunta entgegenstellten. Als General Pinochet zum Beispiel einen Rat der Religionen für den Frieden, genannt „Pro-Paz“, verbot, gründete das Erzbistum Santiago am nächsten Tag eine Anlaufstelle für Verfolgte, die jahrelang auch hartnäckig Material über die Verbrechen der Junta sammelte.

In diesem Museum sieht man auf einem Bildschirm auch Videos vom Besuch Johannes Pauls II.‘ im Jahr 1987. Man sieht, wie auf einmal während der Papstmesse im O‘-Higgins-Park (genau da, wo auch Franziskus an diesem Dienstag zelebriert hat!) Unruhen unter den Zuhörern ausbrechen, wie Militärs gegen demonstrierende Messbesucher vorgehen. Und Johannes Paul versucht, geordnet in der Messe weiterzumachen, und sagt nur „El amor es mas fuerte“, „Die Liebe ist stärker“. Er sagt es in normaler Lautstärke, aber überall kann man heute lesen, er habe es „ausgerufen“. Dieser „Schrei des Papstes“, „el grito del papa“, gilt heute als eine entscheidende Etappe auf dem Weg Chiles zur Freiheit.

Das ist also die stolze Geschichte, die Chiles Kirche hinter sich hat. Und was kam dann mit der Demokratie ab 1989? Eine starke Säkularisierung. Völlig verheerende Missbrauchsskandale. Und bei vielen der Eindruck, Chiles Kirchenleute seien klerikal und abgehoben. Dieser Absturz in ihrem öffentlichen Ansehen hat auch die Kirche selbst tief verunsichert – und das alles merkt man jetzt auch beim Papstbesuch.

VN: Was versucht denn Franziskus zu tun, um der Kirche wieder zu mehr Glaubwürdigkeit in Chile zu verhelfen?

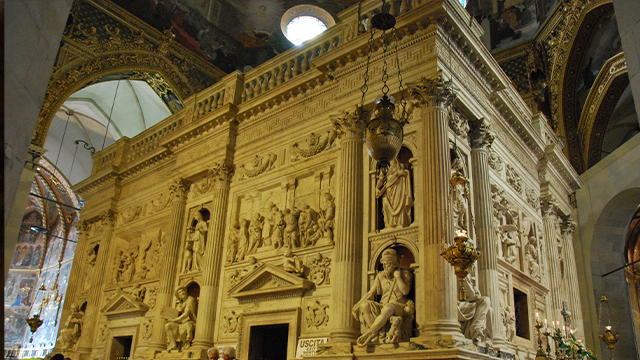

Von Kempis: Er hat eine durchdachte Strategie, das hat sein erster voller Besuchstag in Santiago gezeigt. Nach außen, in die Gesellschaft hinein, sagt er mit entwaffnender Offenheit: Ich bin tief bestürzt und beschämt über die Missbrauchsskandale, ich bitte im Namen der Kirche um Vergebung – das war aus chilenischer Sicht der wichtigste Satz des Tages, Franziskus hat ihn schon in seiner ersten Rede platziert, es gab dafür spontan Beifall. Solche Offenheit hat etwas Befreiendes. Und nach innen, in die Kirche hinein, sagt der Papst bei seinem Treffen mit Priestern und Ordensleuten in der Kathedrale: Verschließt nicht die Augen vor der Realität! Die Zeiten haben sich geändert, das Alte kommt nicht mehr wieder, trauert ihm nicht hinterher, sondern macht euren Frieden mit der neuen Lage und mit der Gesellschaft, so wie sie jetzt ist. Man kann auch in einen so stark veränderten Kontext hinein das Evangelium verkünden, und der Erfolg hängt ja sowieso nicht von uns selbst ab.

All diese Botschaften würzt der Papst mit demonstrativer Gelassenheit: Ich kenne Chile seit langem, sagte er schon im Flugzeug. Der Subtext hieß: Ich mache mir keine Sorgen, und ihr macht mir auch nichts vor. Das ist ein schlauer Kontrapunkt zu den doch teilweise recht schrillen Tönen in den Medien, bei einigen Mapuche, bei Anarchisten.

Intelligent ist auch, wie deutlich Franziskus Chiles Kirche an den heiligen Jesuiten Alberto Hurtado erinnert, den großen Sozialreformer des Landes. Damit lenkt er sie nicht nur auf seine eigene, sozialengagierte Linie. Er zeigt der Kirche auch einen Weg, wieder besser – wortwörtlich verstanden – bei den Menschen anzukommen. Alberto Hurtado ist schließlich allen Umfragen nach der beliebteste Chilene, er eint also das ansonsten so tief zerstrittene Volk. Eine Kirche, die sich in seinem Sinn engagiert, wird schließlich bei den Chilenen auch wieder mehr Akzeptanz finden.“

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.