女性的先知性領導改變了羅馬帝國的面貌

聖若瑟會克里斯汀·申克(Christine Schenk CSJ)修女

當我還是聖若瑟會的一位年輕修女時,我就有很大的渴望去了解我們信仰中的前輩。雖然我非常喜歡學習聖經,但有時很難在其中看到屬於自己生活方式的情形,因為我們的經文幾乎總是談論著我們的祖先的生活。除了納匝勒的瑪利亞以外,那些獻身於耶穌的女性門徒幾乎毫無記載。當我開始在地方神學院攻讀神學碩士學位時,我如飢似渴地閱讀有關早期女性基督徒的資訊。在這個四篇文章中的系列中,我希望追溯女性修會團體的歷史根源,也許可以幫助讀者開始在我們早期的基督宗教歷史中了解到修會生活的精神。

基督宗教的發展

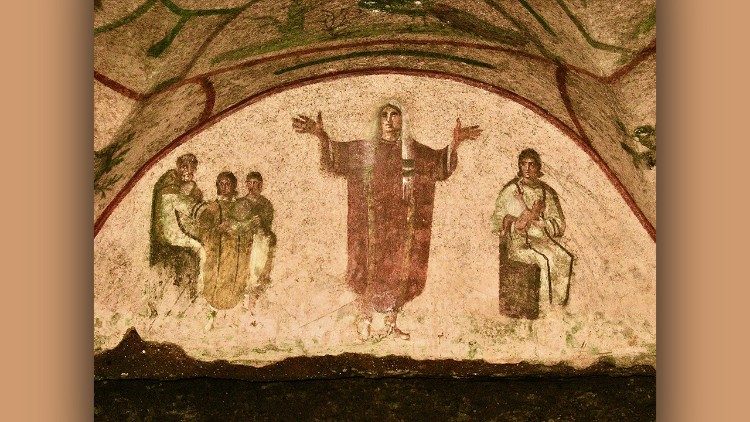

耶穌運動在整個羅馬帝國迅速蔓延,部分原因是女性使徒、預言家、福音傳道者、傳教士、家庭教會團體領袖和寡婦所起的作用。教會的發展也得到富裕女性基督徒的經濟支持,如瑪達肋納的瑪利亞和約安納(參閱路八1-3),里狄亞(參閱宗十六11-40),福依貝托(參閱羅十六1-2),和一位四世紀的奧林匹亞女執事,以及其他人。教宗本篤十六世在 2007 年 2 月 14 日公開接見的講話中特別講到了這個方面,他說:“如果沒有許多女性的慷慨貢獻,基督宗教發展的歷史將會截然不同。”他也指出,“女性在早期教會生活中的臨在“絕不是屬於“從屬的地位”。

家庭教會團體

初期的家庭教會團體由婦女領導,例如格拉普特(Grapte)是一位在羅馬照顧孤兒的寡婦團體的負責人;塔彼達(Tabitha),是第一世紀一位“致力於行善事,廣施賑濟”的寡婦(參閱宗九36-43),她在雅法(Joppa)建立了一個家庭教會團體。透過家庭教會,早期基督徒建立起了社會網絡,使他們能夠與來自不同社會階層的人接觸交往。

當一位女性家長,也許是一位富有的寡婦,如塔彼達;或一位獲得自由的女性奴隸,如普黎斯加(Prisca,參閱羅十六3-5),她皈依基督信仰後,福音傳道者如猶尼亞(Junia,參閱羅十六7)或保祿不僅可以進入她們的家庭,還可以獲得她領導的團體網路的支持。這意味著她的奴隸、獲得自由的奴隸、兒童、親屬和與其往來的人都會皈依基督宗教。因此,當保祿使里狄雅皈依時(參閱宗十六11-15),他自然而然地獲得了里狄雅廣泛的社會關係和與其往來的人們。卡洛琳·奧西克(Carolyn Osiek)和瑪格麗特·麥克唐納(Margaret Y. MacDonald)在其詳盡研究的著作《婦女的地位》(A Woman's Place)一書中證明,社會底層的女性基督徒可以在她們的基督徒團體的社交網絡中開展經濟活動,並獲得經濟上的保障。因而,在那古代大家庭的一般背景中,她們的地位得到提昇和並獲得更大的行動自由。

婦女福音傳道者

在基督宗教初期發展階段,克爾蘇斯(Celsus)是一位知名的反對基督宗教的批判者,她對婦女福音傳道者持否定的態度。然而,他無意中佐證了早期基督宗教中婦女積極主動傳播福音的行動。他說基督徒說服人們“離開他們的父親和老師,與婦女和孩童以及朋友一起去婦女的住所,或去皮衣店,或去染布店(參閱奧力振:《駁斥克爾蘇斯》)。

克爾蘇斯的批評與其他早期基督宗教文獻中的證據不謀而合,那時的婦女福音傳道者走門穿戶地向婦女、兒童自由人和奴隸傳播福音。他的批評告訴我們,婦女基督徒出於對基督的堅定信仰,在父權佔主導的時代採取了積極主動的行動。

婦女的獨特貢獻

在第一到第四世紀,羅馬社會生活中有三個顯著變化,這些變化可歸因於女性基督教徒的福傳和使徒服務的領導事工。首先,到了四世紀,選擇獨身生活的自由有效地摧毀了父權制的一個支柱,即強制婚姻。其次,基督徒寡婦和貞女挽救了成千上萬的孤兒,讓他們融入社會,接受洗禮和教育,否則他們可能會因飢餓而亡或為生存被迫賣淫。第三,在將羅馬社會從異教文化為主導轉變為基督宗教文化為主的過程中,婦女的家庭團體網絡和傳福音活動發揮了重要的作用。

結語

修會生活的要素不僅可以在早期的寡婦團體中得到認可,例如格拉普特和塔彼達,而且還可以在選擇獨身生活的女子中得到認可,例如斐理伯的四個說預言的女兒(參閱宗二十一9)和《保祿與特格拉》(Thecla Acts)中提到的女性團體。這些團體的婦女不僅保護孤兒和貧窮的寡婦,而且還在最早的基督徒團體聚會中說預言(參閱格前十一,宗二十一8-10)。她們在日常生活中反主流文化地行使權威,是基督宗教迅速傳播的關鍵之一,這往往不為人所知。女性在其廣泛的社會網絡中的傳教權威和先知性的領導改變了羅馬帝國的面貌。

鏈接網址: www.vaticannews.cn