Kapuzinergruft in Rom: Ein stilles Stehen vor 4.000 Toten

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

Die Via Veneto ist Roms eleganter Boulevard, Luxushotels und gute Restaurants reihen sich aneinander, Autos seltener Marken fahren in die Tiefgaragen ein. Ganz unten an der Straße liegt, wie ein nicht ganz zufälliger Kontrapunkt, ein unterirdischer Friedhof, der mit der glitzernden Via Veneto scheinbar so gar nichts zu tun hat.

Mit uns durch die Gruft unterwegs ist zu abendlicher Stunde Bruder Helmut Rakowski. Der deutsche Kapuziner hat fünf Jahre lang hier im Kloster an der Via Veneto mit seinen Mitbrüdern gelebt, ehe er vor einem Jahr nach München gerufen wurde, als geistlicher Begleiter der katholischen Journalistenschule ifp. Bruder Helmut führt uns zunächst durch die Räume, die auf die Totengruft innerlich vorbereiten.

Der Schatz des Museums: ein Gemälde von Caravaggio. Ordensgründer Franz von Assisi, auf den der Kapuzinerorden zurückgeht, betrachtet einen Totenschädel. „Ein typisches Kapuzinermotiv, auch ein Motiv der Barockzeit“, erläutert Bruder Helmut. Stichwort: Endlichkeit. „Man muss sich vorstellen, es gab keinen Notruf, keinen Notarzt, kein Penizillin, das Leben war lebensgefährlich, es konnte jederzeit enden. Entsprechend hat man gelebt: Man wusste, dass dieses Leben begrenzt ist, und man hat seine Hoffnung auf die Ewigkeit gesetzt.“

Genau wegen dieser Begrenztheit, der Endlichkeit, ist das Leben kostbar - so empfand das der Mensch früherer Jahrhunderte. „Und so war jeder Tag im Leben wertvoll, weil man nicht wusste, wieviel man davon hat. Und man richtete den Blick auf die Zukunft und achtete darauf, dass man vor Gott würdig ist, ja, in die Ewigkeit einzugehen. Und es ist aber auch zugleich die Einladung, sein Leben hier gut zu leben – das Beste draus zu machen für sich selbst und auch für andere.“

Auf dem Weg in die Gruft liegt rechts liegt ein Buch mit den Namen der 4.000 Kapuzinerbrüder, deren Gebeine hier ausgestellt sind. Direkt am Eingang hängt ein Schild: „Was ihr seid, sind wir gewesen. Und was wir sind werdet ihr sein. Da habe ich ganz viele Leute schon davorstehen sehen, die nachdenklich wurden.“

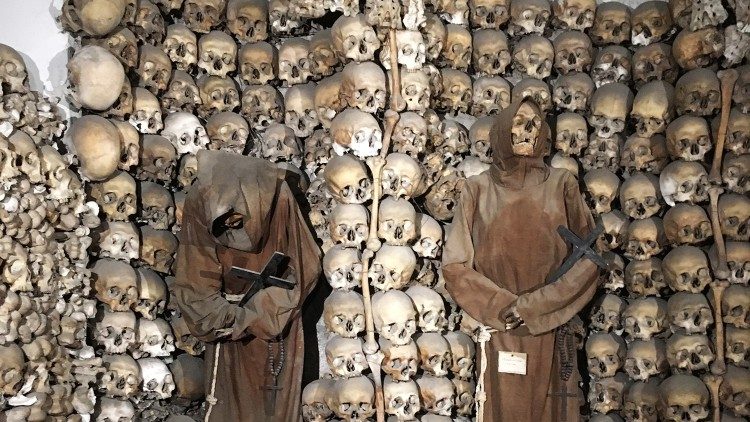

Nun tritt man ein in die Gruft. Von einem schmalen Gang gehen sechs nebeneinanderliegende Kapellen ab. Jede ist verziert, gestaltet, geschmückt, mit Ornamenten aus Gebeinen. Sauber gestapelte Knochen, Unterarme, Schädel, Nischen aus gelblich-grauen Beckenknochen. Einzelne Skelette im Ganzen sind an der Wand befestigt, noch angetan mit Kutten, die Kapuzen über den Augenhöhlen. Andere liegen zur Ruhe gebettet auf Bänken, die ihrerseits aus Gebeinen gebildet sind, Knochen an Knochen. Niedrig sind die Gewölbe, überzogen mit unzähligen Knöchelchen, die zu Mustern gelegt wurden, fast wie Blumen sieht das aus.

„Vermutlich lagen die Knochen erst in einer Kapelle, bis jemand kam und sie in einer Art Meditation über das Leben und Sterben in diese schmuckvolle Weise geformt hat, wie wir sie heute vor uns haben“, erklärt Bruder Helmut. Denn die Entstehung dieser Gruft in diesem 400 Jahre alten Kloster liegt im Dunkeln. „Während wir hier die Liste der Toten haben, gibt es im Archiv, das sehr gut sortiert ist, kein Zeugnis, warum diese Gruft so gestaltet wurde, wer sie gestaltet hat und wann sie gestaltet wurde.“

Das stille Stehen vor diesen noch stilleren Gebeinen

Fest stehen zwei Dinge: erstens, als Museum war die Gruft ursprünglich nicht angelegt, und zweitens, die Toten waren zuerst in der Erde bestattet. Als die Gräber für neue Leichname gebraucht wurden, begannen die Kapuziner, die älteren Gebeine herauszunehmen.

Es gibt tatsächlich Ruhe, das stille Stehen vor diesen noch stilleren Gebeinen. Auch wenn da zunächst etwas wie ein innerer Reflex zu überwinden ist. Wenn wir heute menschliche Knochen sehen, dann über Medien, über Fotos und Filme, und fast immer in einem Kontext großen Schreckens: wir denken an Kriegsgräuel, an ausgehobene Massengräber, auch Horrorfilme, die sich dieses Reflexes auf kalkulierte Weise bedienen. Es ist schade, dass wir uns den Umgang mit dem Tod haben wegnehmen lassen, sagt Bruder Helmut: „Dieser Teil, der zum Leben gehört und der dem Leben einen gewissen Wert gibt, weil er es endlich macht und damit wertvoll, der wurde in unseren Tagen doch sehr verdrängt.“

Ein gelassenes Schauen auf menschliche Überreste, auf das Leben und Sterben: hier in der Gruft ist es möglich.

„Wir werden hier konfrontiert mit unserer eigenen Endlichkeit. Für mich ist aber diese Endlichkeit, so wie sie uns hier dargestellt wird, eigentlich nichts Erschreckendes. Es ist keine Geisterbahn, es ist keine Schreckenskammer, sondern es wird geradezu ästhetisch schön dargeboten, als Einladung darüber nachzudenken – hab keine Angst.“

Die letzte der sechs Kapellen ist die Auferstehungskapelle. Überraschend: das Bild, das hier gezeigt wird, zeigt nicht die Auferstehung Christi, sondern die Auferstehung des Lazarus.

„Lazarus, komm heraus, heißt es auf dem Bild. Jesus holt seinen Freund zurück ins Leben. Das ist der Schlusspunkt dieser Grabanlage und auch des Museums. Es geht darum, als Freund Christi zu leben. Als Freund Christi kann ich darauf hoffen, dass er mich wieder ins Leben ruft. Bei ihm werde ich leben.“

(vatican news)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.