Il braccio della memoria

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

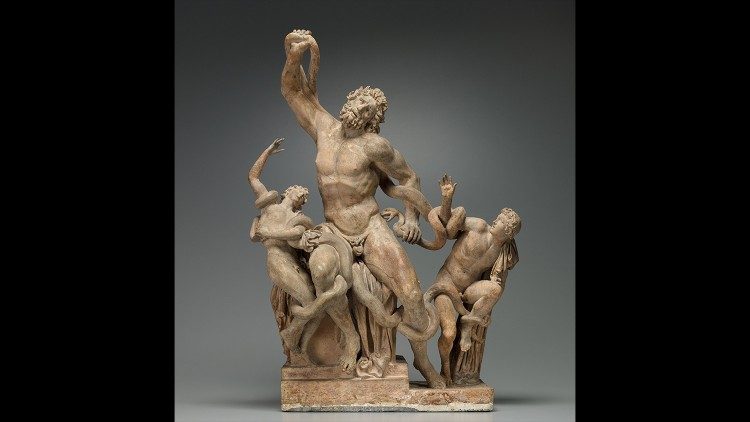

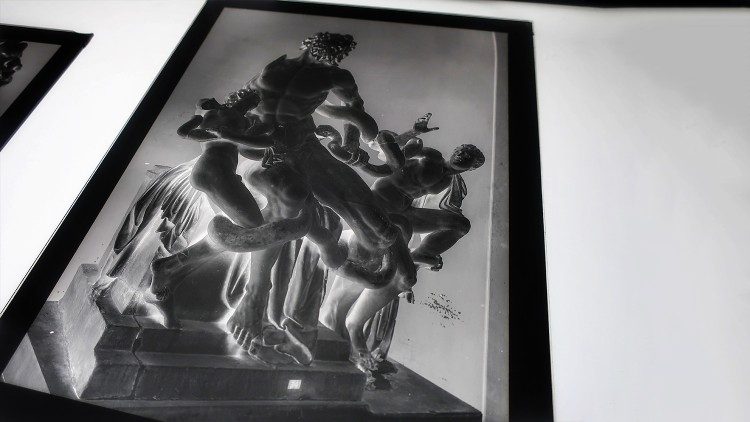

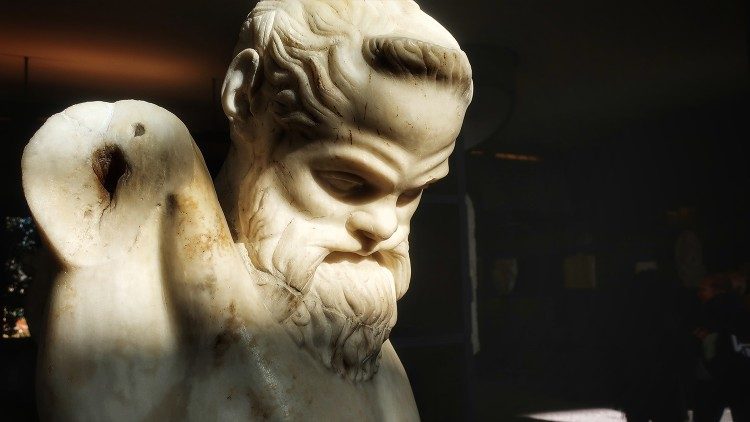

Incredulità e impotenza di fronte a un tragico destino che irrompe inaspettato: sono i sentimenti che accomunano due personaggi lontani nel tempo, ma le cui vicende si sono incredibilmente intrecciate per non separarsi più. Il loro incontro è avvenuto grazie ad un frammento scultoreo, all’apparenza anonimo.

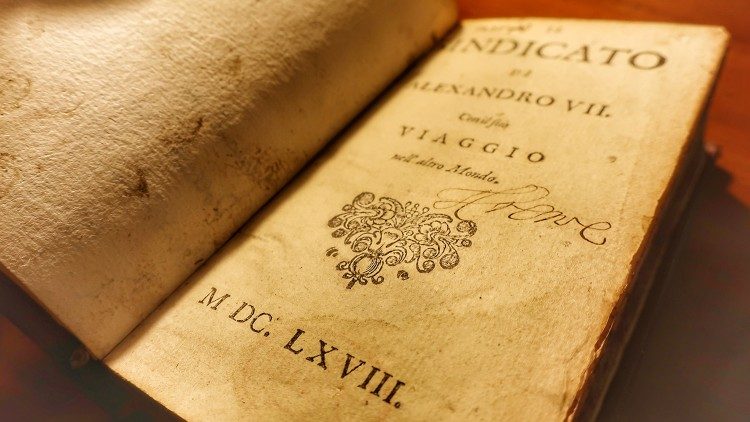

Nella bottega di uno scalpellino

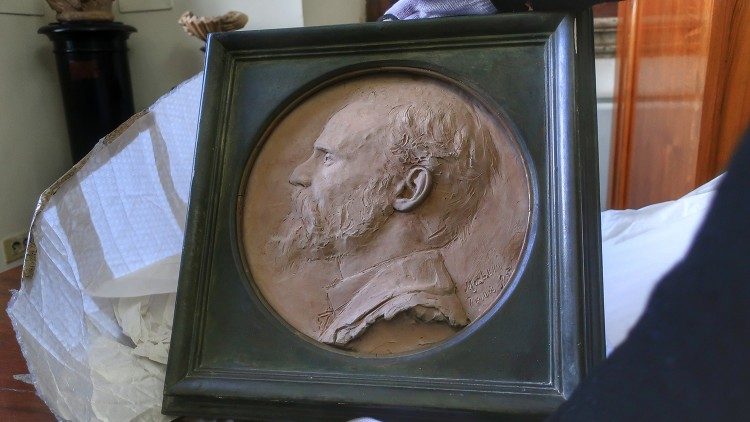

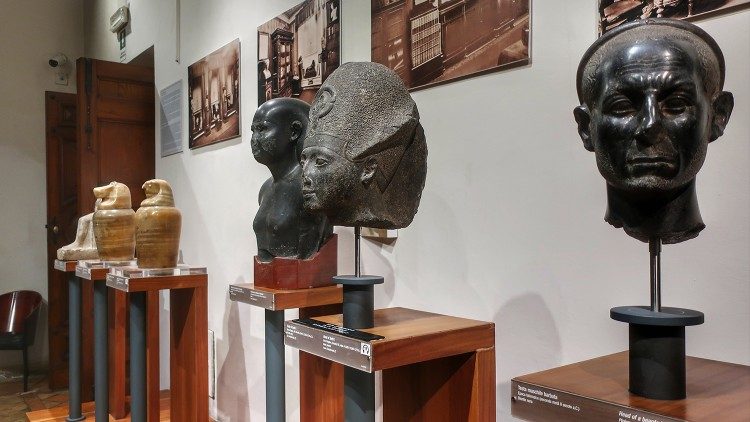

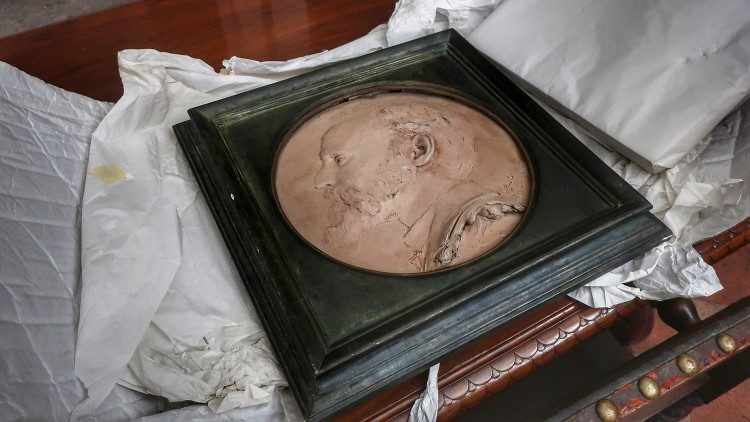

Il primo è lo studioso, mercante d’arte e archeologo ebreo di fama internazionale, Ludwig Pollak, noto per l’importante ritrovamento a Roma di una copia marmorea dell’Athena di Mirone oggi alla Liebighaus di Francoforte, amico di Sigmund Freud e attivo nel circuito di grandi collezionisti come JP Morgan, Stroganoff, Barracco, Bode, morto nel campo di sterminio di Auschwitz Birkenau nel 1943. Quarant’anni prima passeggiando per le vie del Colle Oppio nel corso di uno dei consueti sopralluoghi tra scavi, rigattieri e marmorari, nel laboratorio di uno scalpellino in via delle Sette Sale, aveva notato e acquistato un braccio marmoreo proveniente dagli scavi sulla vicina via Labicana. Il suo infallibile intuito lo portò ad identificare subito il reperto come appartenente al Laocoonte, scultura simbolo dei Musei Vaticani.

La vittima sacrificale

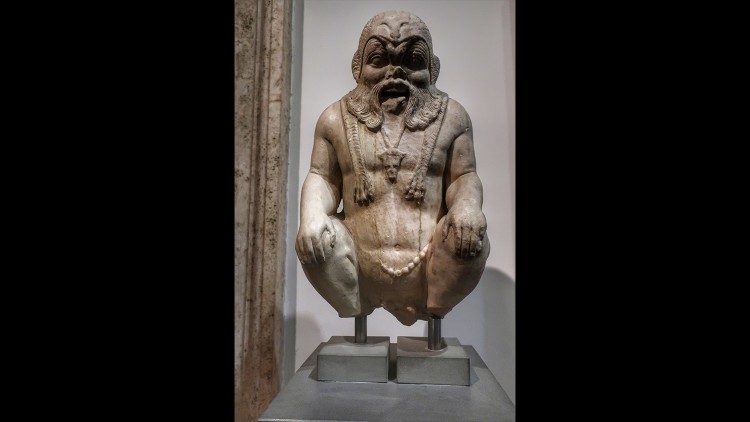

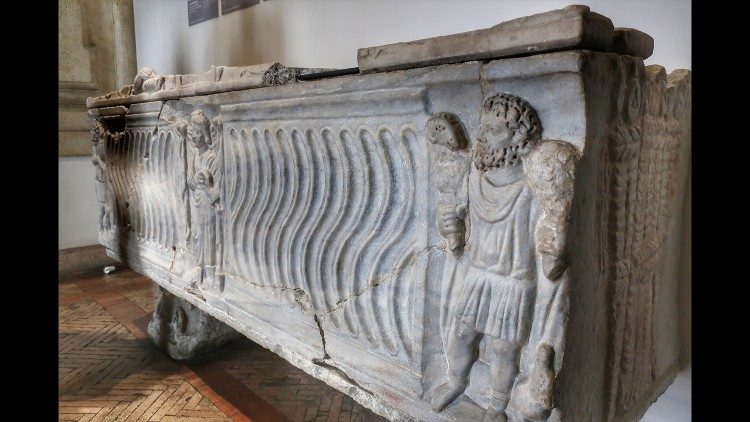

Il secondo personaggio è proprio il sacerdote troiano, vittima sacrificale fondativa della nascita di Roma, inascoltato nel suo appello ai concittadini a non fidarsi del cavallo di legno, e punito dalla dea Athena che lo fece stritolare insieme ai due figli da due enormi serpenti emersi dal mare.

Il mostro

Cambia faccia e pelle, come in natura fa la muta dei rettili, il mostro che spaventosamente, in modo inspiegabile, può irrompere nella routine quotidiana dell’uomo: in un caso ebbe il volto brutale del nazismo, nell’altro fu lo strumento di un’inimmaginabile, immeritata e fatale punizione divina. In entrambi inghiottì tragicamente anche la minima speranza di restare in vita.

La tragedia che si ripete

È storia anche dei nostri giorni, riflette Giandomenico Spinola, vice direttore artistico e scientifico dei Musei Vaticani, già responsabile del Dipartimento dell’Archeologia. “Oggi in Terra Santa le persone dovrebbero semplicemente alzarsi la mattina, pensare a fare la spesa, a portare i figli a scuola, continuare la loro vita quotidiana, sia da una parte che dall'altra. Non credo che la guerra sia gradita a nessuno, è una grande tragedia. La vicenda di Pollak ne è stata una testimonianza. Anche allora, per motivi illogicamente religiosi si sono compiuti abusi e omicidi per qualcosa che non ha nulla a che vedere né con la religione né con la libertà quotidiana, né con nulla che possa giustificare la morte di persone inermi”.

Un grande eurema

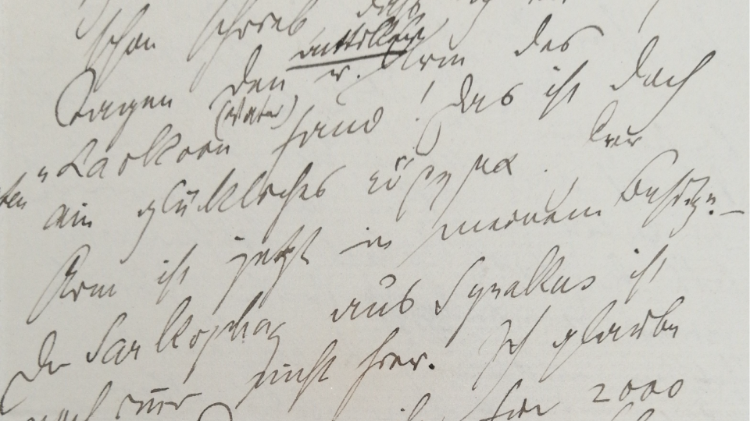

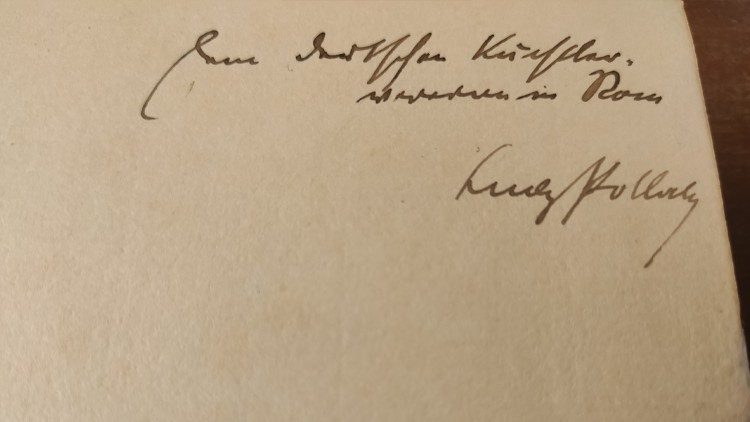

Colpisce l’apparente nonchalance con cui Ludwig Pollak in una lettera del 1903, conservata al Zentralarchiv di Berlino, riferisce della sconvolgente scoperta del braccio all’amico storico dell’arte tedesco Wilhelm Bode, fondatore l’anno successivo del Kaiser-Friedrich-Museum. “Pollak – racconta Federica De Giambattista, Dottoressa di ricerca in Storia dell'Arte all’Università Sapienza di Roma ed esperta dell’archeologo praghese – per il suo ruolo di esperto art dealer era in contatto con i principali collezionisti privati e direttori di musei internazionali. A Wilhelm Bode in una lettera tra le altre cose riferisce di aver acquistato il braccio destro del Laocoonte. Lo definisce ‘un grande eurema’, una bella scoperta e scrive: ‘Ora è di mia proprietà! ’ Quando Pollak usa i punti esclamativi è perché è consapevole di comunicare una cosa molto importante”.

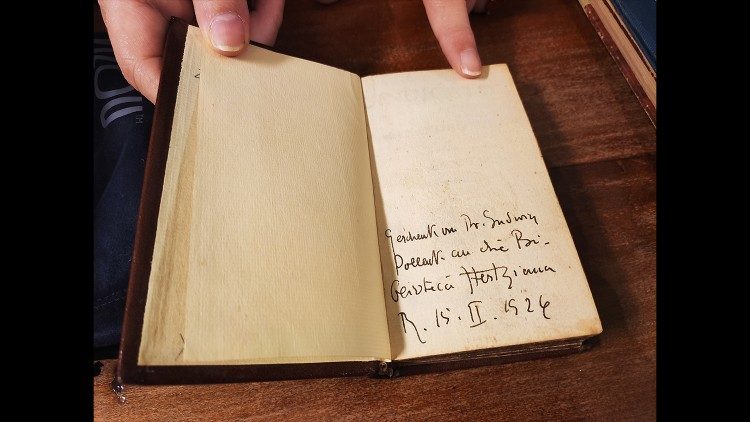

Lo stretto legame con il Laocoonte è testimoniato inoltre da due bozzetti in terracotta che – osserva De Giambattista – “facevano parte della ricca collezione di bozzetti del XVI e XVII secolo di Ludwig Pollak e che oggi sono conservati nelle collezioni del Princeton University Art Museum.

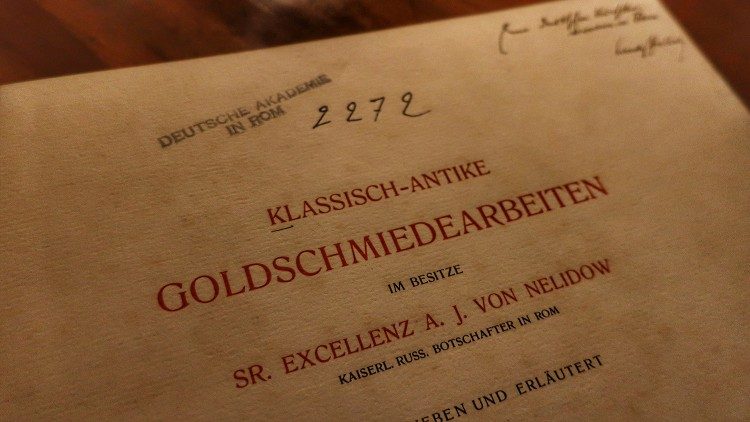

L’Athena nella cucina del conte Stroganoff

Il particolare talento dimostrato in più occasioni nel riconoscimento delle opere d’arte gli aveva procurato numerosi incarichi presso facoltosi collezionisti privati. Tra tutti si ricorda il suo fecondo rapporto con il conte Grigorij Stroganoff per la cui celebre collezione aveva curato personalmente il catalogo. In una statua femminile ritenuta falsa e per questo collocata in un ambiente di servizio attiguo alla cucina del Palazzo del nobile e diplomatico russo in via Gregoriana, Pollak identificò una celebre Athena: la replica romana del gruppo bronzeo di Athena e Marsia di Mirone, che si completava con il Marsia dei Musei Vaticani.

“Quell’opera – ricorda ancora De Giambattista - è stata scelta come marca da collezione da Pollak: accompagnava infatti le lettere L.P. che l’archeologo stampava su tutti i disegni Old Masters da lui conservati”

Il mercato e l’etica

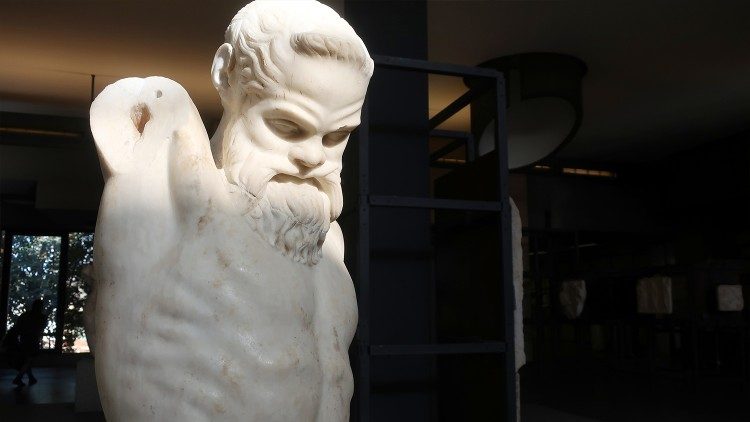

Pur convinto che le collezioni private, più dei musei, conservassero l’anima del gusto e della passione per l’antico, Pollak diede prova di alta etica professionale quando comprese che il fine di ricomporre il celebre gruppo del Laocoonte meritasse un mancato guadagno. Effettuò un primo sopralluogo ai Musei Vaticani nel 1904, accolto dal futuro direttore e amico Bartolomeo Nogara: il braccio sembrava a prima vista troppo piccolo e si pensò potesse provenire da una copia in formato ridotto dello stesso Laocoonte.

Le sette braccia del Laocoonte

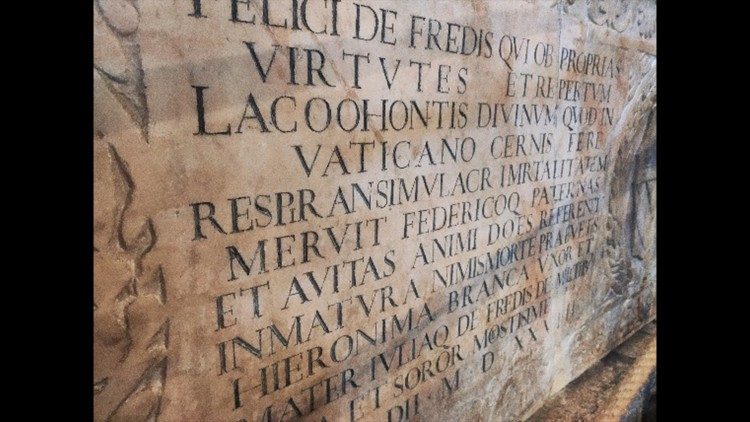

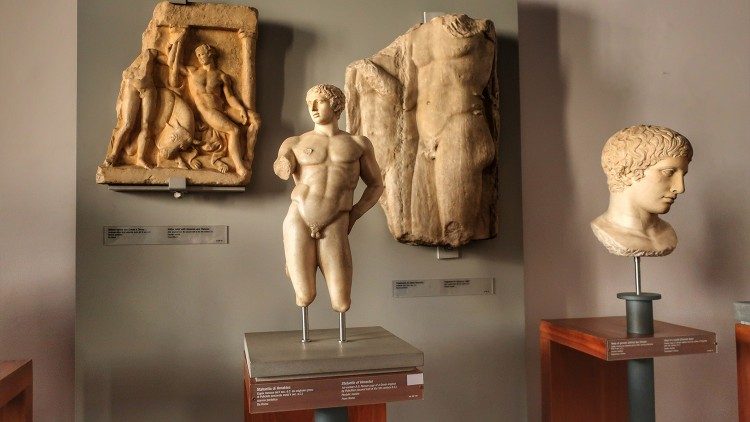

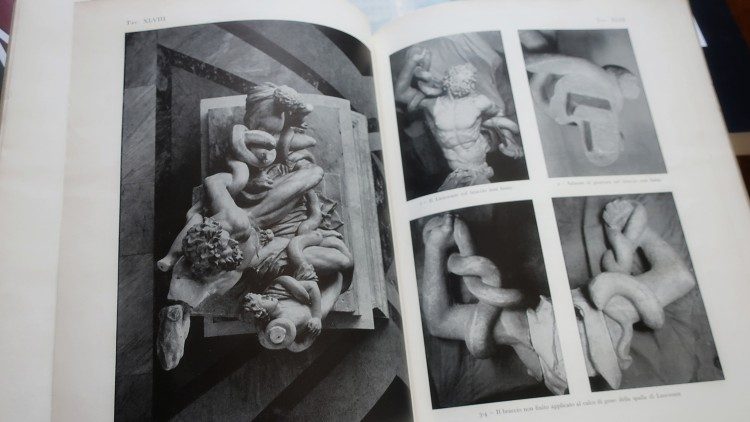

Si calcola siano almeno sette le braccia realizzate lungo i secoli a completamento della scultura conservata ai Musei Vaticani ed eseguita a Rodi tra il 40 ed il 20 a.C. Quando fu dissotterrata dalla vigna di Felice de Fredis ufficiale della Camera Apostolica ai tempi di Papa Giulio II e identificata da Giuliano da San Gallo e Michelangelo nel marmo descritto da Plinio, la statua del Laocoonte era sostanzialmente integra. Tra le parti mancanti saltava all’occhio il braccio destro. Si dibattè a lungo se fosse all’origine piegato dietro la spalla, o esteso in un gesto eroico di forte dinamicità.

Il braccio dietro al basamento

Fedele a quest’ultima idea fu la prima integrazione in terracotta, opera di fra' Giovanni Agnolo Montorsoli, allievo del Buonarroti. Si racconta poi di un altro braccio, questa volta piegato, realizzato secondo la vulgata dall’autore del Giudizio Universale e più vicino nella posa all’originale. Altra celebre versione è quella settecentesca di Agostino Cornacchini a cui si può ricondurre anche il braccio non finito posto attualmente sul retro del basamento del Laocoonte nel Cortile Ottagono.

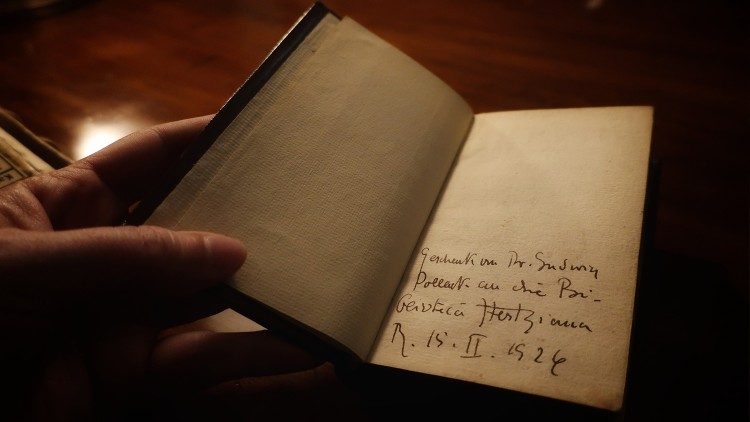

Il dono al Papa

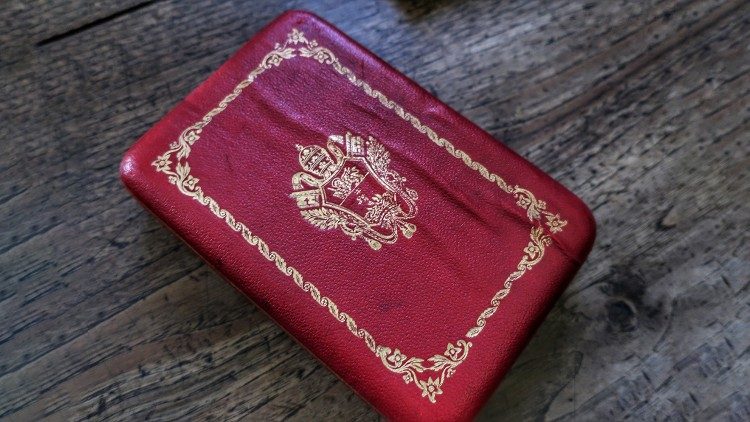

Il braccio Pollak riaprì il dibattito. Si comprese presto che l’apparente sproporzione rispetto al corpo della statua fosse da attribuirsi alla progressiva erosione della spalla provocata dai vari tentativi di ricostruzione effettuati nei secoli. Il frammento ritrovato presso lo scalpellino sul Colle Oppio fu quindi riconosciuto come pertinente. Nel 1906, a 400 anni dalla scoperta del Laocoonte, l’antiquario boemo decise così di donare il prezioso reperto alle collezioni pontificie. Quel gesto corroborò il sodalizio con Nogara e valse al mercante d’arte la Gran Croce alla cultura assegnata da Papa Pio X, oggi conservata nel Museo Barracco.

Primo ebreo non convertito insignito della medaglia papale

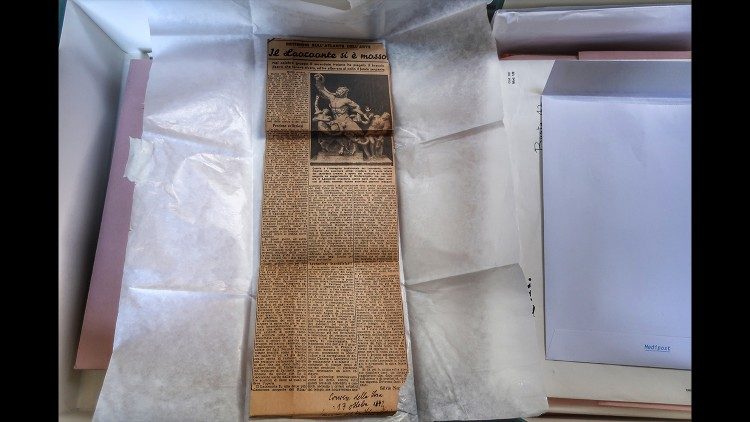

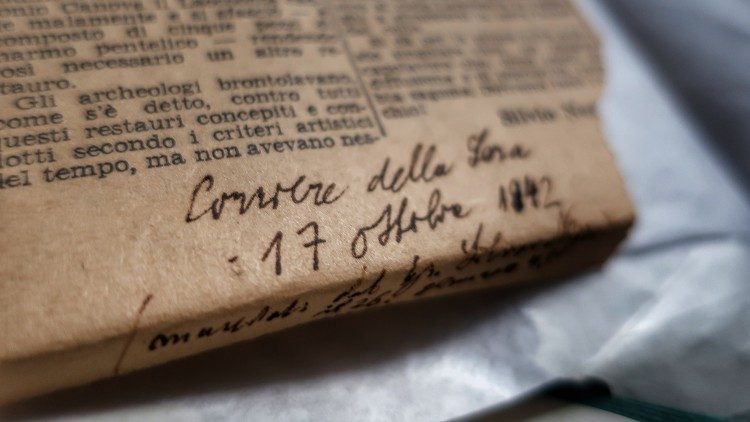

Fu l’unico caso di ebreo non convertito a ricevere una tale onorificenza e anche uno dei pochi tributi ufficiali elargiti in vita a Pollak per l’incredibile ritrovamento. Ad un anno dalla morte, nel 1942, ebbe anche la soddisfazione di vedersi riconosciuta la scoperta da parte del celebre archeologo Ernesto Vergara Caffarelli, come attestato da due articoli de L’Osservatore Romano e del Corriere della Sera. Tuttavia il praghese non vide mai il “suo” braccio ricongiunto al Laocoonte.

Un successo non goduto in vita

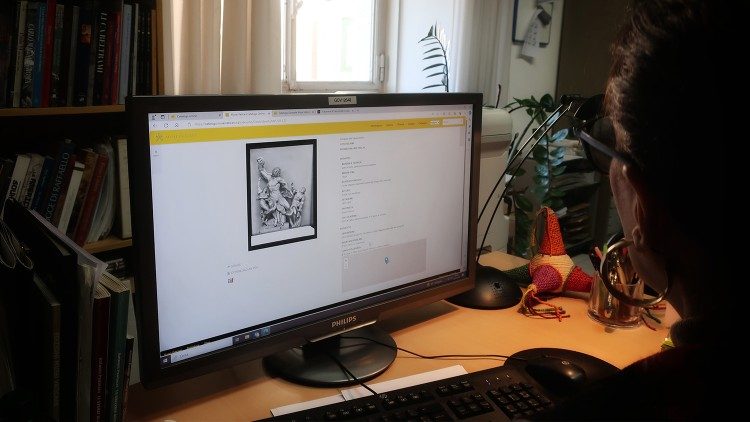

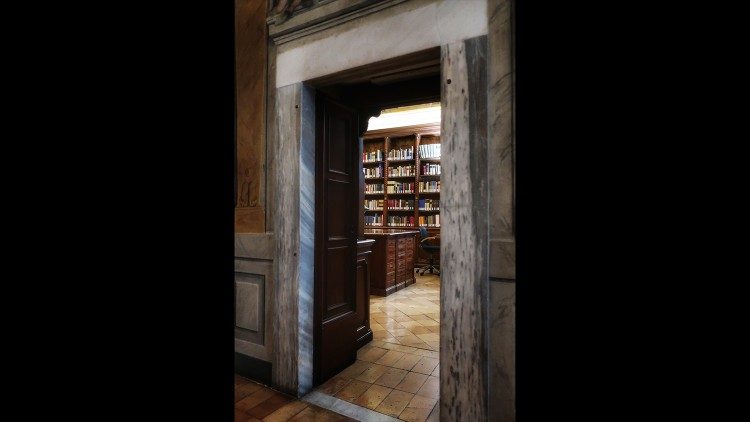

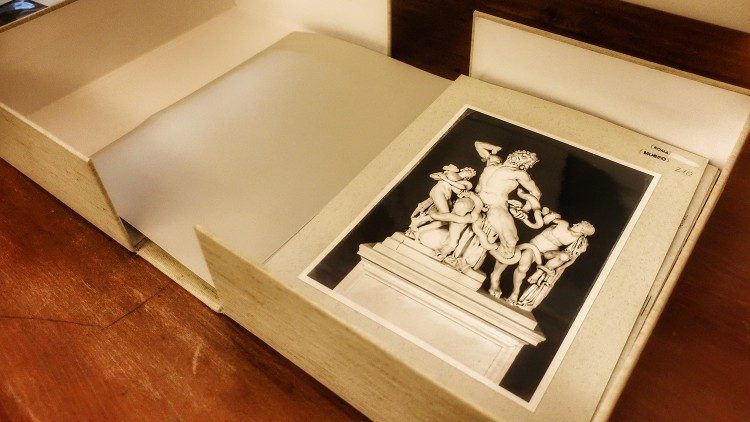

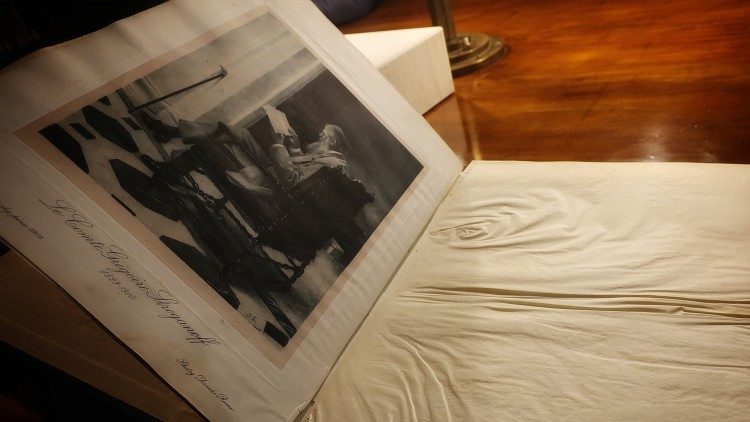

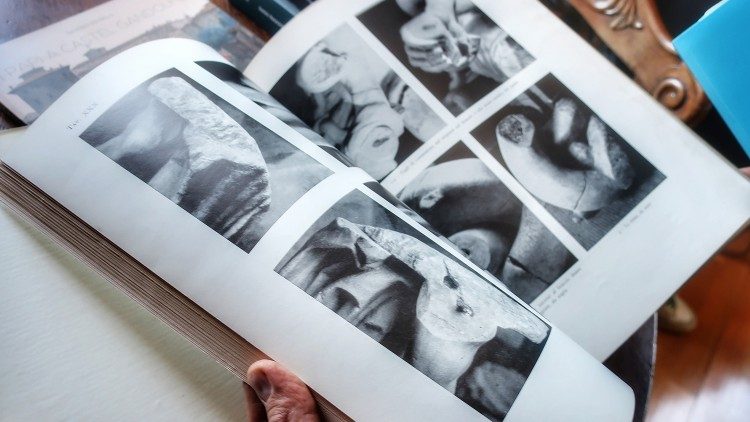

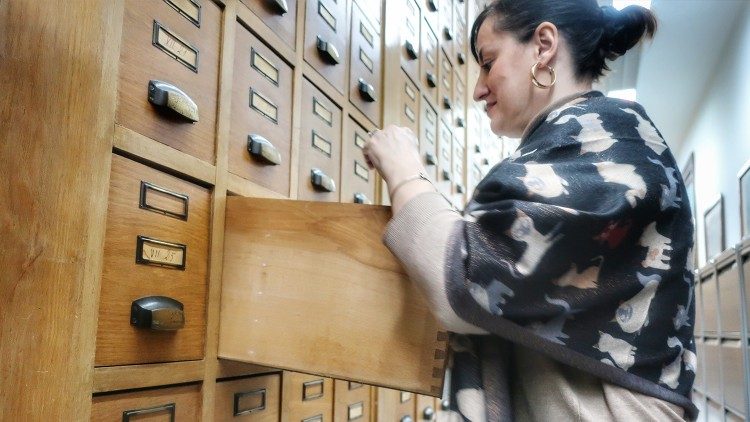

La riconnessione avverrà infatti ben quindici anni dopo nel 1957-59 grazie all’intervento condotto da Filippo Magi che asportò tutte le integrazioni non originali, secondo i principi del restauro moderno. Ne sono una vivida testimonianza gli scatti storici conservati nella Fototeca dei Musei Vaticani, un vero scrigno di memoria che custodisce un patrimonio di centinaia di migliaia di immagini fra negativi, pellicole, lastre di vetro: 9mila delle quali accessibili online da tutti.

il patrimonio fotografico affidato all’Ufficio consta approssimativamente di 350.000 negativi originali in bianco e nero (con rispettivi positivi a stampa), 70.000 immagini a colori su pellicola (in parte acquisite anche in formato digitale), e 49.000 lastre di vetro che costituiscono l’insieme dei fondi storici.

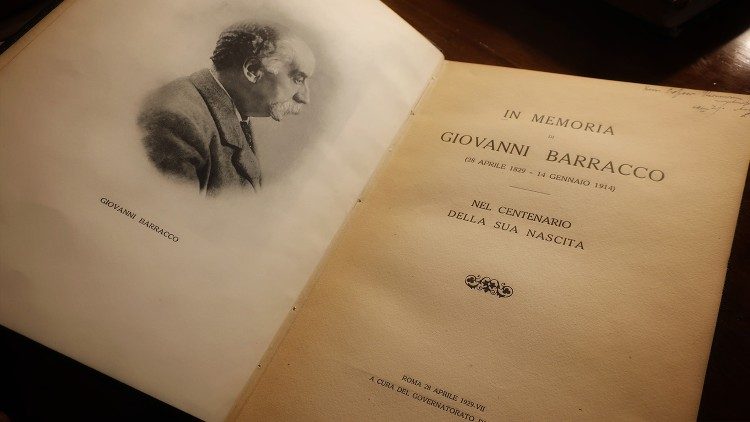

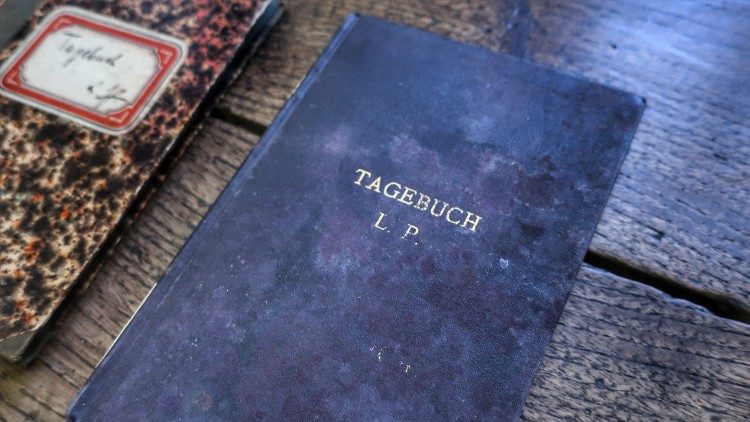

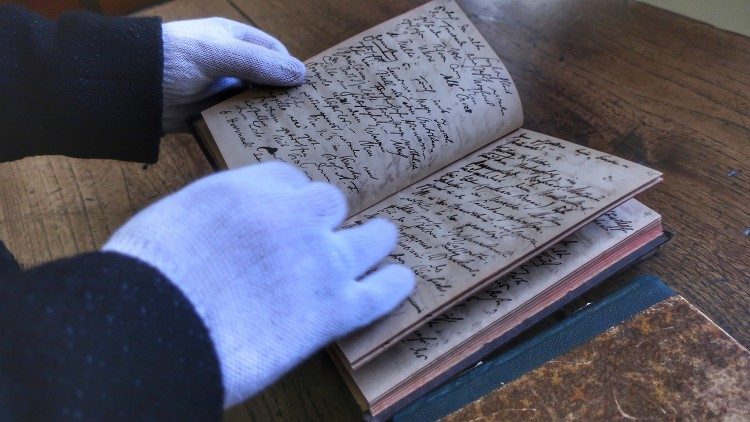

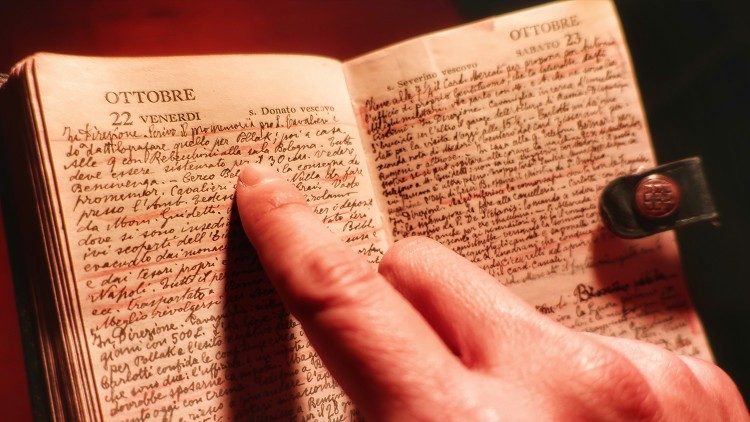

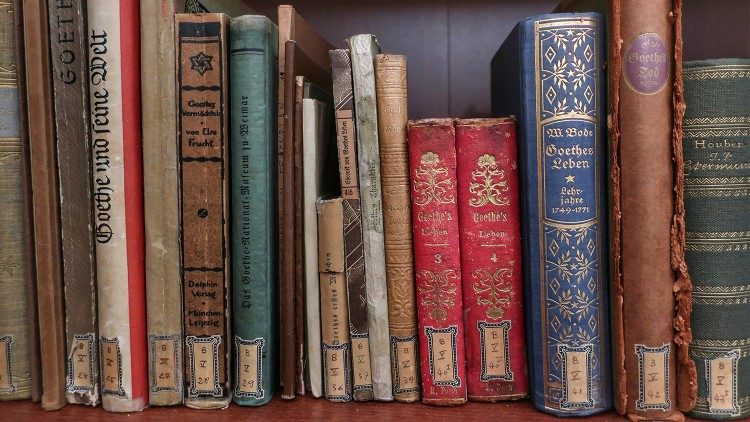

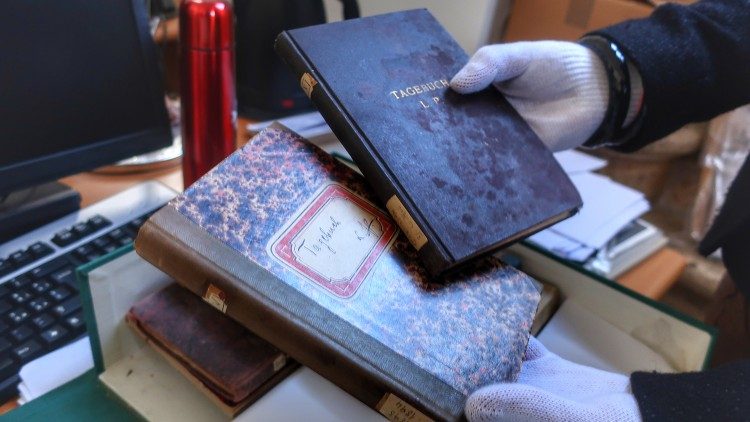

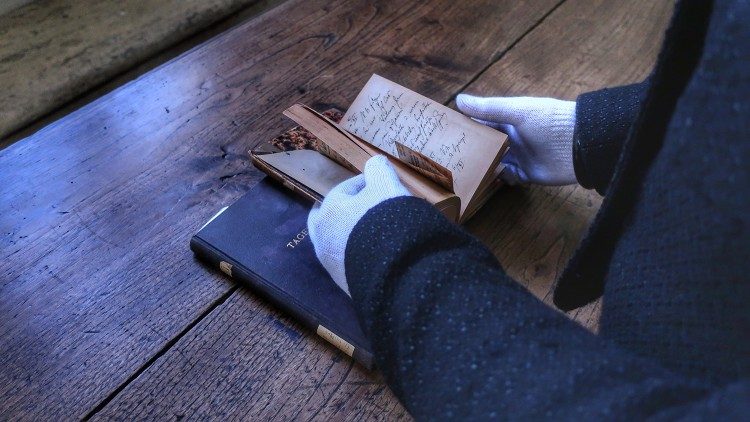

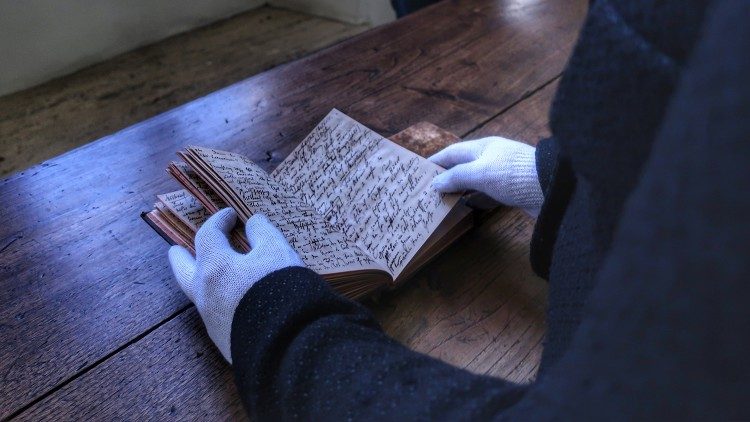

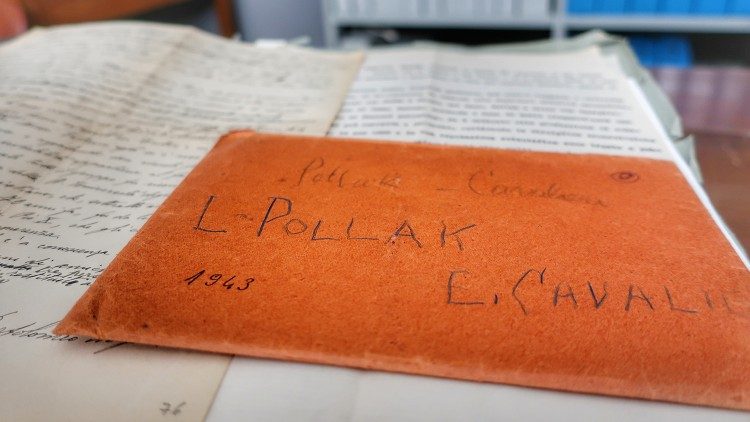

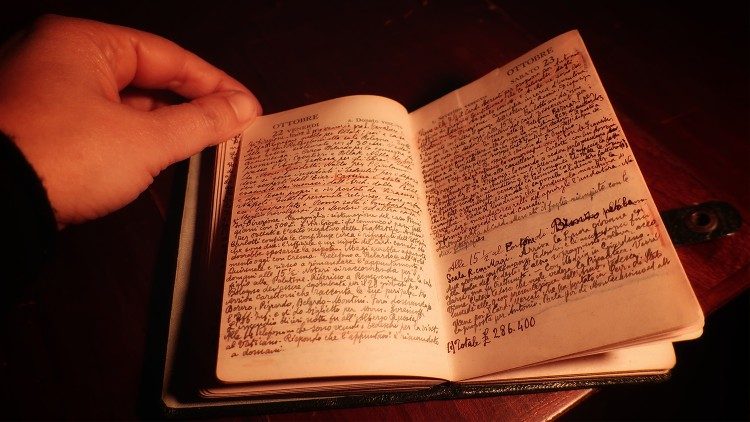

25 diari per non dimenticare

Registrare ogni dettaglio anche insignificante, tenere memoria di tutto per non dimenticare: fu un imperativo nell’attività professionale di Ludwig Pollak. Innumerevoli le fotografie da lui scattate e proposte per la vendita di oggetti d’arte e antiquariato. Venticinque i diari manoscritti custoditi, insieme alla Biblioteca e all’archivio del mercante praghese, sempre al Museo Barracco di Roma, di cui l'archeologo fu direttore onorario a partire dalla morte del collezionista e amico Giovanni Barracco nel 1914.

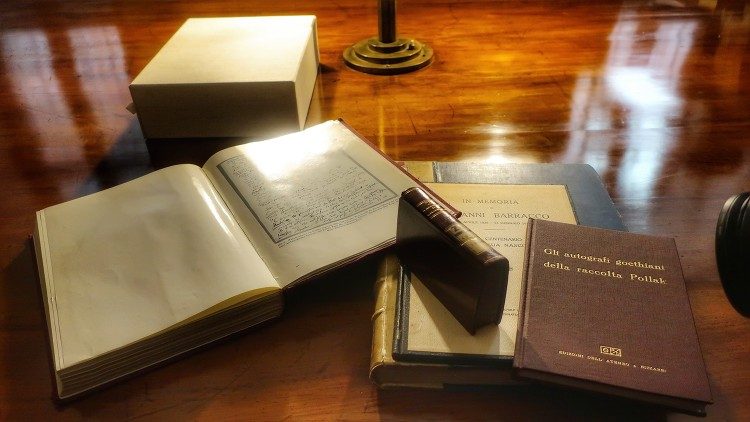

“Quando sul letto di morte, il 29 dicembre del 1913, Barracco chiede espressamente a Ludwig Pollak di occuparsi del suo museo e della sua collezione nel momento in cui non ci sarà più”, ricorda Lucia Spagnuolo, curatore responsabile del Museo di scultura di arte antica Giovanni Barracco, “naturalmente Pollak accetta, purché sia a titolo assolutamente gratuito. Il Museo proprio in virtù di questo rapporto molto stretto che c'era tra i due, ha conservato, per volontà dell'unica erede di Pollak, la signora Margarete Süssman Nicod, i materiali provenienti dall'eredità Pollak, cioè documenti, fotografie, carte manoscritte che fanno parte oggi dell'archivio Pollak insieme alla sua biblioteca”.

Da questi testi autografi, trascritti e pubblicati parzialmente da Margarete Merkel Guldan nel 1988 e nel 1994 e che “presto”, assicura Lucia Spagnuolo, saranno pubblicati, emerge una consapevolezza: la memoria ha il potere di evitare che tutto sia stato vano.

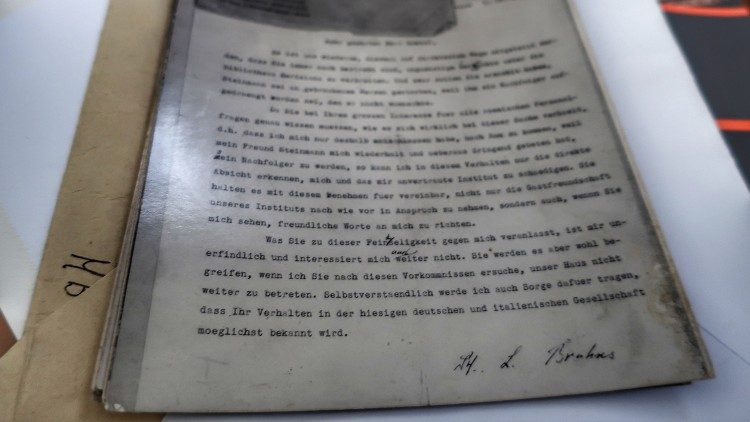

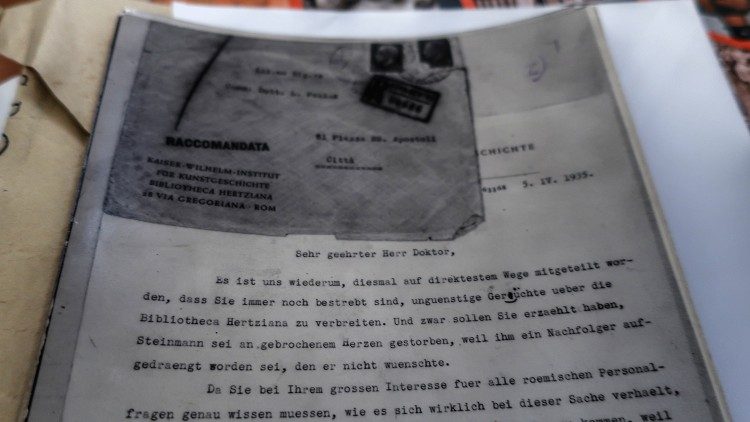

Gli attriti col nazismo

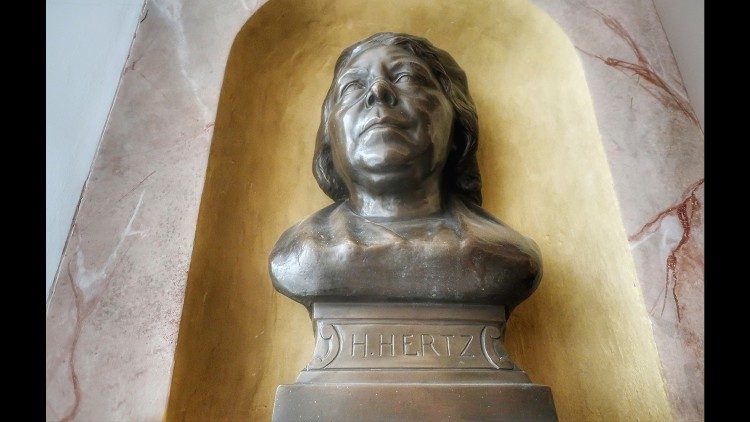

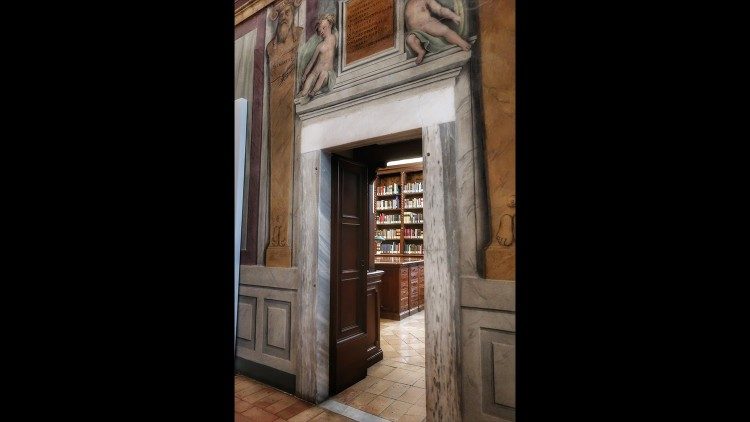

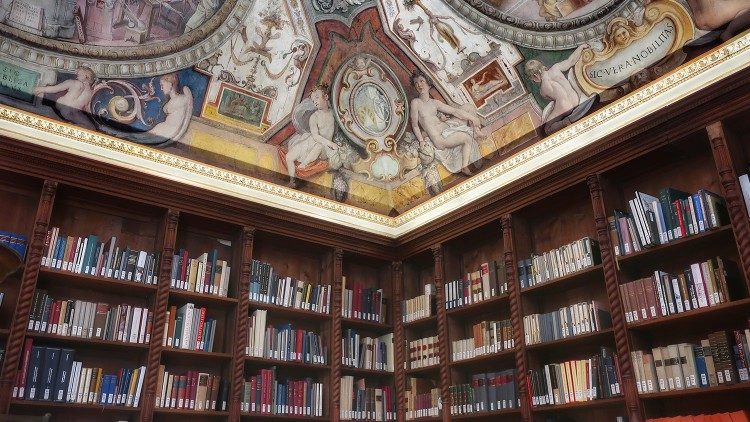

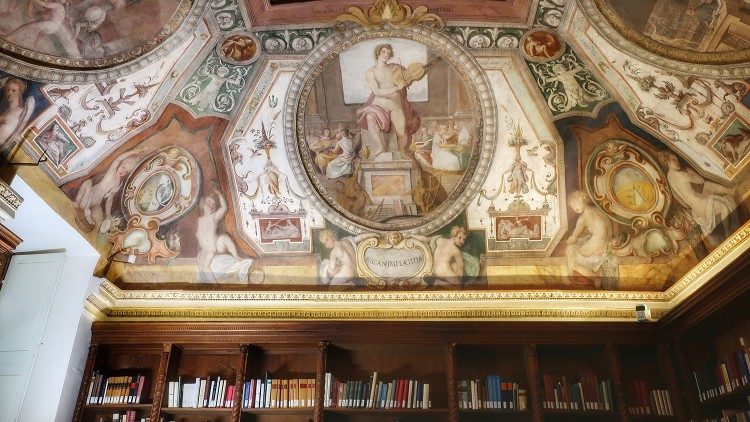

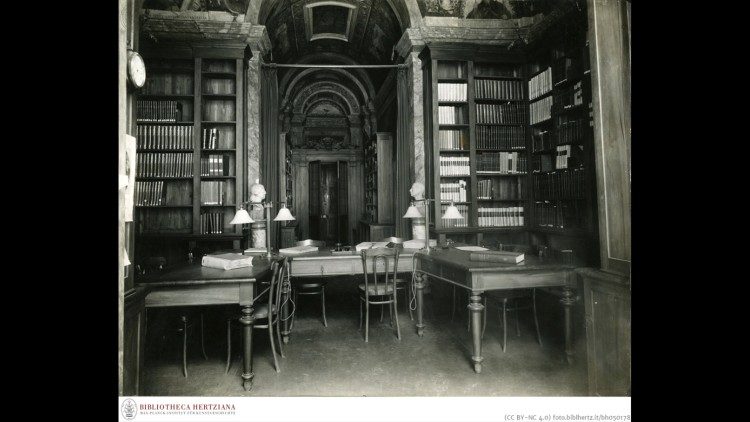

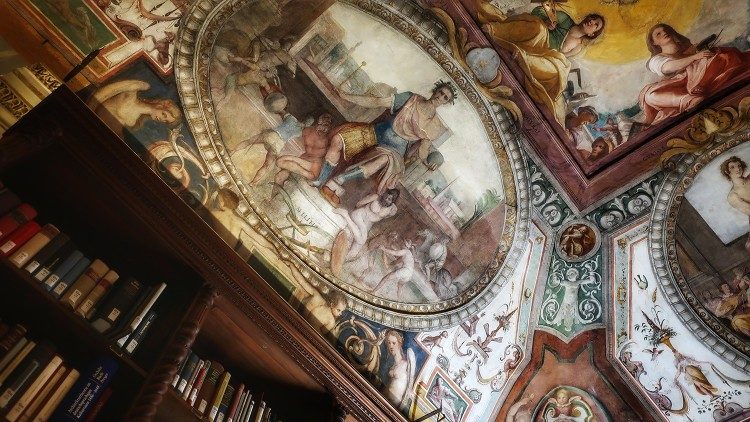

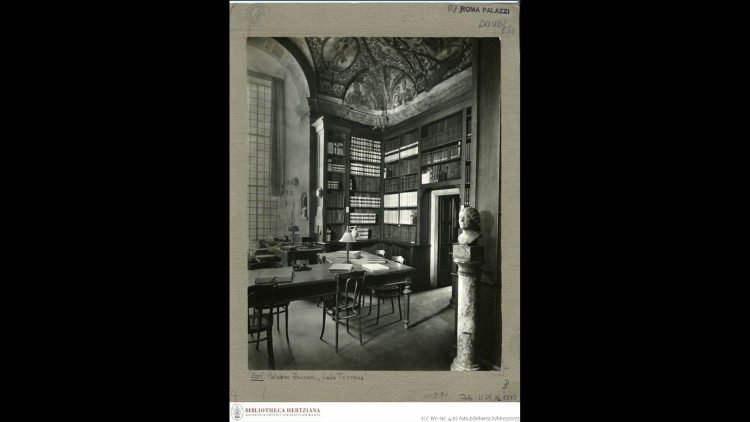

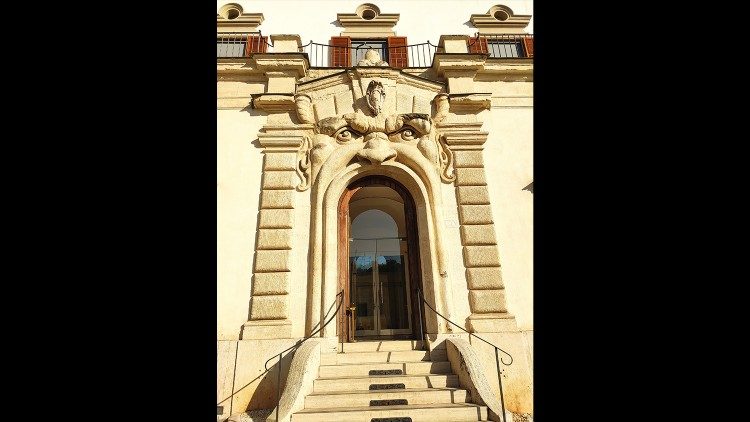

Non a caso quando nel 1935, ancor prima delle leggi razziali, venne espulso dalla Biblioteca Hertziana di cui era sempre stato assiduo frequentatore, Pollak decise di fotografare le lettere che scrisse con toni infuocati al nuovo direttore Leo Bruhns. Quest’ultimo aveva preso il posto del primo direttore della Herztiana e caro amico, Ernst Steinmann.

“Le lettere a Leo Bruhns testimoniano una delle pagine più oscure della storia della nostra Biblioteca”, afferma Tatjana Bartsch, viceresponsabile della fototeca della Hertziana dove si preservano gli originali delle missive. Significativo quanto Pollak appuntò nel diario il 19 aprile 1933 quando a Palazzo Zuccari, sede dell’istituto tedesco specializzato in studi storico artistici, si svolse una riunione in occasione del compleanno di Hitler: “Hitler nella Hertziana (!!!) La fondazione della ebrea Henrietta Hertz!!!!” “Non poteva credere infatti – prosegue Bartsch - che un simile festeggiamento si svolgesse in un luogo a lui così caro a Roma”, fondato solo venti anni prima dall’amica collezionista e filantropa.

Isolato e discriminato

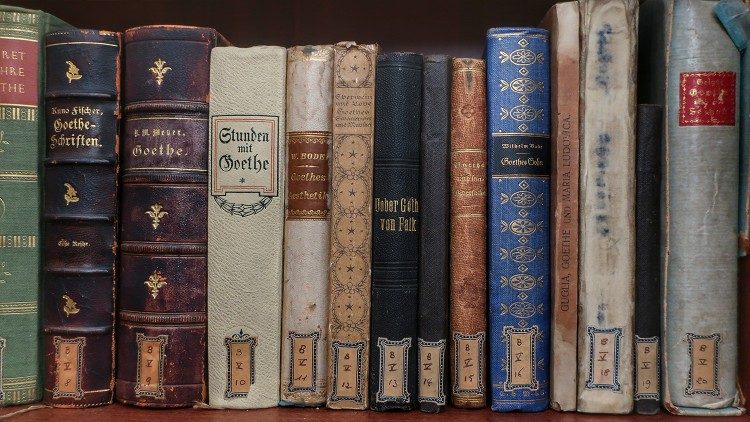

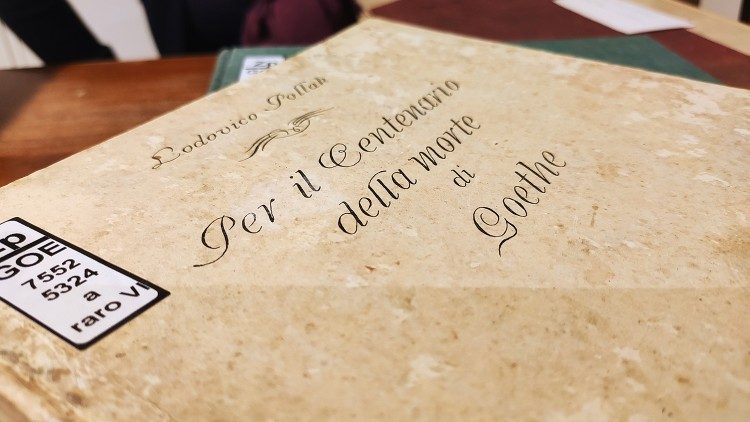

Da quel momento Pollak avrebbe sperimentato sulla pelle episodi di disprezzo e offesa ovunque negli ambienti ufficiali romano-tedeschi. Dopo il 1938 gli venne impedito anche di frequentare l'Istituto Germanico di Archeologia. Si rifugiò ancora di più nel suo amore per l’arte e la letteratura, in particolare per l’amato Goethe a cui volle dedicare, a sue spese, un volume in italiano e tedesco. Fu abbandonato, anche da molti colleghi: solo pochi, tra questi lo storico dell’arte Denis Mahon con il quale condivideva la passione per l’arte barocca, continuarono a frequentarlo. La Città Eterna aveva perso quel calore accogliente che lo aveva indotto nel 1893 a sceglierla come patria di adozione.

Non verranno a prendermi

Tuttavia fino all’ultimo si rifiutò di credere che la Gestapo sarebbe venuto a prelevarlo, violando l'intimità della sua abitazione di Palazzo Odescalchi in Piazza Santi Apostoli. Restarono inascoltati gli avvertimenti che sembra ricevette da amici ebrei come Hermine Speier, voluta da Pio XI e Nogara responsabile della fototeca dei Musei Vaticani fin dal 1934 e battezzata nel 1939, o lo storico dell’arte Wolfgang Fritz Volbach, anch'egli impiegato in Vaticano in quegli anni.

Il rifiuto dell’offerta di un riparo in Vaticano

Grazie alla mediazione di Bartolomeo Nogara era stato anche predisposto un rifugio per Pollak e la sua famiglia in Vaticano. Una macchina lo venne a prendere il 15 ottobre 1943 per condurlo al sicuro Oltretevere. Non accolse quell’invito.

Nelle camere a gas di Auschwitz

La mattina seguente il settantacinquenne Ludwig finì vittima con i due figli, la moglie e altri mille ebrei romani del rastrellamento nazista. Destinazione: Auschwitz.

“Gli Arolsen Archives” – afferma ancora Federica De Giambattista, “conservano tredici documenti che confermano la deportazione dei quattro membri della famiglia Pollak in Germania con un «sonderzug», un trasporto speciale. Julia Süssmann fu assegnata al campo di Birkenau dove morì poco dopo, mentre Ludwig, Susanna e Wolfgang perirono al campo principale di Auschwitz. La mancanza nei documenti superstiti dei nomi delle persone ricercate è spesso dovuta al fatto che si tratta di fonti incomplete perché gran parte sono state distrutte dalle S.S. prima della liberazione o dello sgombero dei campi di concentramento di fronte all’avanzata delle truppe alleate e dell’esercito russo e questa è con ogni probabilità la sorte delle carte che devono aver registrato l’ingresso e il decesso dei Pollak nel campo di concentramento.”

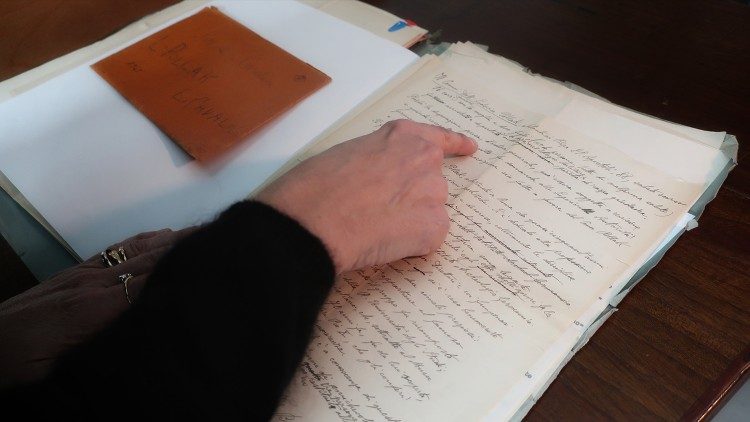

I tentativi di Nogara per salvarlo dalla morte

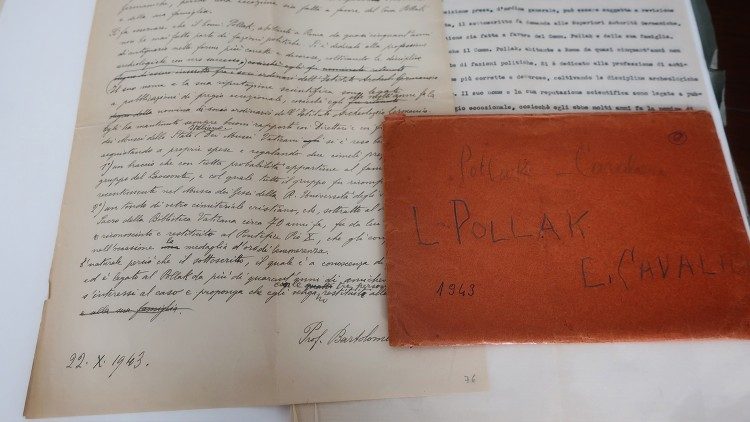

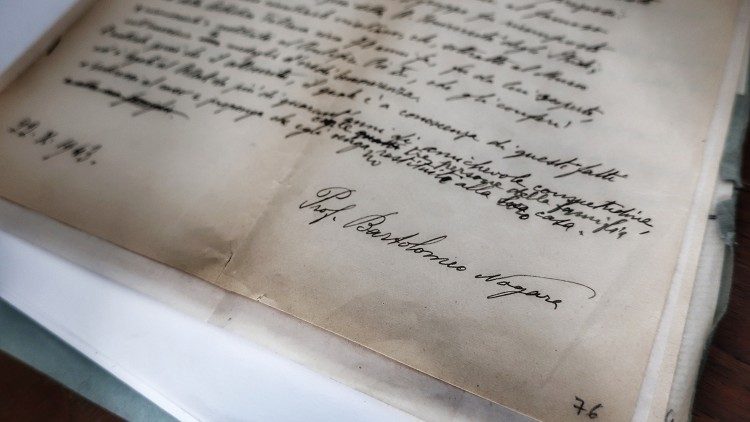

“Nogara si adoperò moltissimo fino all’ultimo per salvargli la vita”, precisa Giandomenico Spinola evidenziando l’impegno della Chiesa sotto Pio XII in un momento storico tanto drammatico. “Intervenne non solo prima, quando fu segnalata a Pollak la possibilità di essere prelevato dalla sua casa, ma anche dopo la sua cattura. Si attivò con la Segreteria di Stato per la sua liberazione e per quella della sua famiglia”. Lo testimoniano le carte dell’Archivio Nogara custodite dai Musei Vaticani.

In particolare in una lettera all’ambasciata tedesca il futuro direttore delle gallerie pontificie scriveva: “Poiché la disposizione presa può essere revocata, il sottoscritto fa domanda alle superiori autorità germaniche, perché una eccezione sia fatta a favore del Comm. Pollak e della sua famiglia… Egli con le tre persone della famiglia, vengano restituite alla loro casa”.

I profughi nascosti nei Musei del Papa

“In tempo di guerra molte persone trovarono riparo in chiese e conventi, ma anche dentro lo Stato Pontificio. Pollak – prosegue Spinola - è stato invitato a vivere in Vaticano. Non gli è mai stato chiesto di convertirsi al cristianesimo in cambio della protezione". Tra l'altro, probabilmente per offrire un riparo ad alcuni profughi e stipare derrate alimentari "qui ai Musei furono smantellate persino alcune aree espositive: il Museo Chiaramonti e la Galleria Lapidaria divennero un luogo di ricovero. Sicuramente il Vaticano si adoperò molto a livello diplomatico e pratico”.

“La Gestapo – puntualizza ancora il vice direttore artistico e scientifico dei Musei Vaticani - sequestrò anche alcuni diari di Pollak. Quelli successivi al 1933 sono spariti e ciò lascia intendere che forse contenessero scritti ritenuti scomodi dai nazisti”.

Ricordare Pollak

“Fino a pochi decenni fa la vicenda di Pollak è stata tenuta nascosta sotto il tappeto qui alla Biblioteca Hertziana”, ammette Tatjana Bartsch. “Ora il nostro istituto sta cambiando politica. Noi non siamo colpevoli di quanto è accaduto a tanti ebrei, ma non possiamo cancellare quell’epoca oscura. Studiando Pollak ho pensato che se non possiamo ricordarlo andando a pregare sulla sua tomba, possiamo però almeno restituirgli un posto nella nostra memoria”.

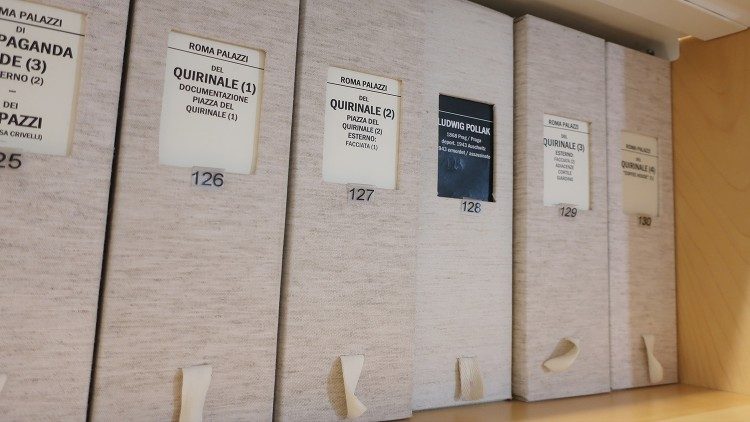

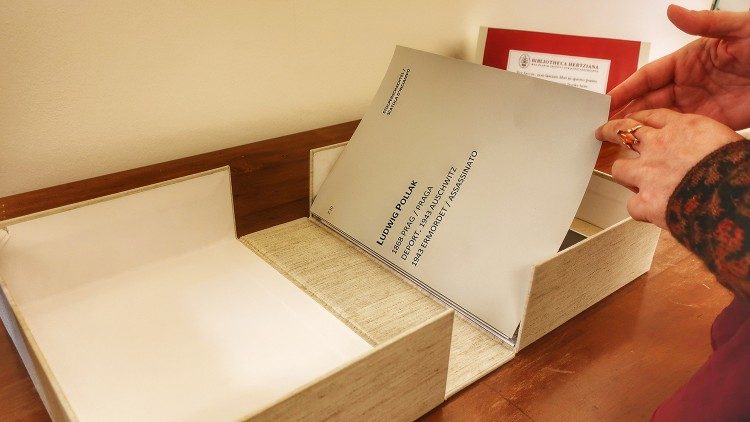

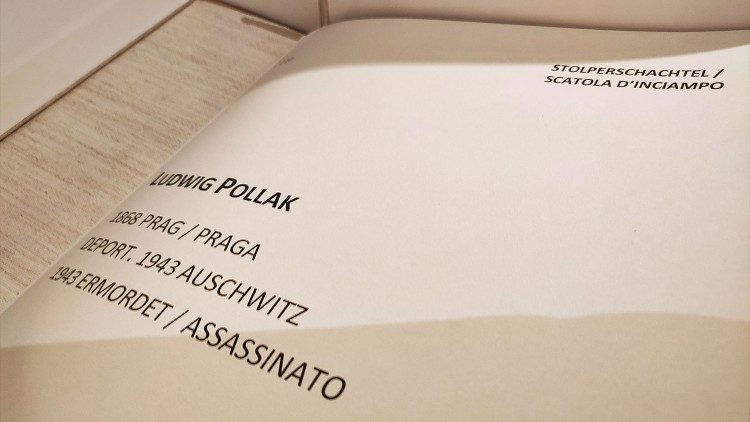

Le pietre e il “faldone” d’inciampo

Per questo motivo nel 2022, proprio su iniziativa della viceresponsabile della fototeca della Hertziana, che ha promosso una raccolta fondi all’interno dell’istituto, di fronte a Palazzo Odescalchi sono state installate quattro pietre d‘inciampo (Stolpersteine), piccole targhe di ottone con i nomi e le date di nascita e di morte di Ludwig, la moglie Julia e i figli Wolfgang e Susanna Pollak. Significativa anche tra i faldoni della Biblioteca Hertziana la presenza di un “Stolperschachtel / Scatola di inciampo”, con un’etichetta nera su cui campeggia la scritta bianca: “Ludwig Pollak. Nato a Praga nel 1868 Deportato e assassinato ad Auschwitz nel 1943”.

Un braccio per ricordare

La vicenda e la memoria di Pollak rivivono anche nel Laocoonte. Grazie al mercante d’arte ebreo la celebre statua ci è oggi restituita nel suo messaggio autentico: “non è un eroe che si oppone alla morte in una forma vittoriosa con il braccio steso, ma – osserva Giandomenico Spinola - un uomo ormai senza speranze che, con il braccio ripiegato, si difende dall’attacco di un mostro. Come Pollak”

Testi e regia: Paolo Ondarza Riprese e montaggio: Cristiano D'Alessio

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui